di Davide Gionco

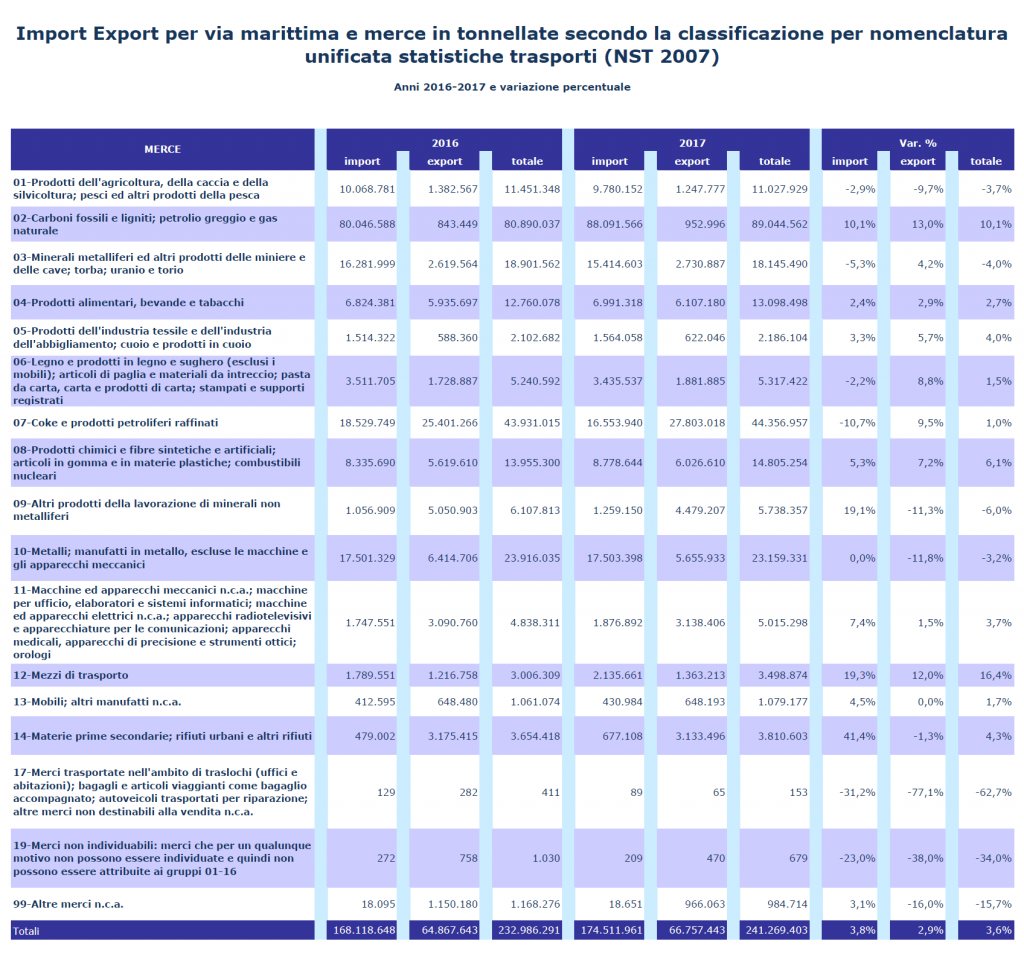

Osservando le tabelle dell’import/export fornite da Assoporti, l’associazione dei porti italiani, emerge tutta l’assurdità dell’attuale organizzazione del commercio.

Nello specifico possiamo notare che nel 2017 l’Italia ha registrato i seguenti dati, espressi in migliaia di euro:

Evidentemente questi dati sull’import/export rappresentano solo una parte dei flussi commerciali, in quanto non comprendono tutte le merci trasportate su gomma, via treno e per via aerea.

Ciò che è interessante notare è come una parte molto rilevante di merci, della stessa tipologia, venga importata, mentre nello stesso tempo esportiamo lo stesso tipo di merci.

Non sarebbe molto più logico evitare di esportare, ad esempio, generi alimentati, per poi dover importare una pari quantità di generi alimentari?

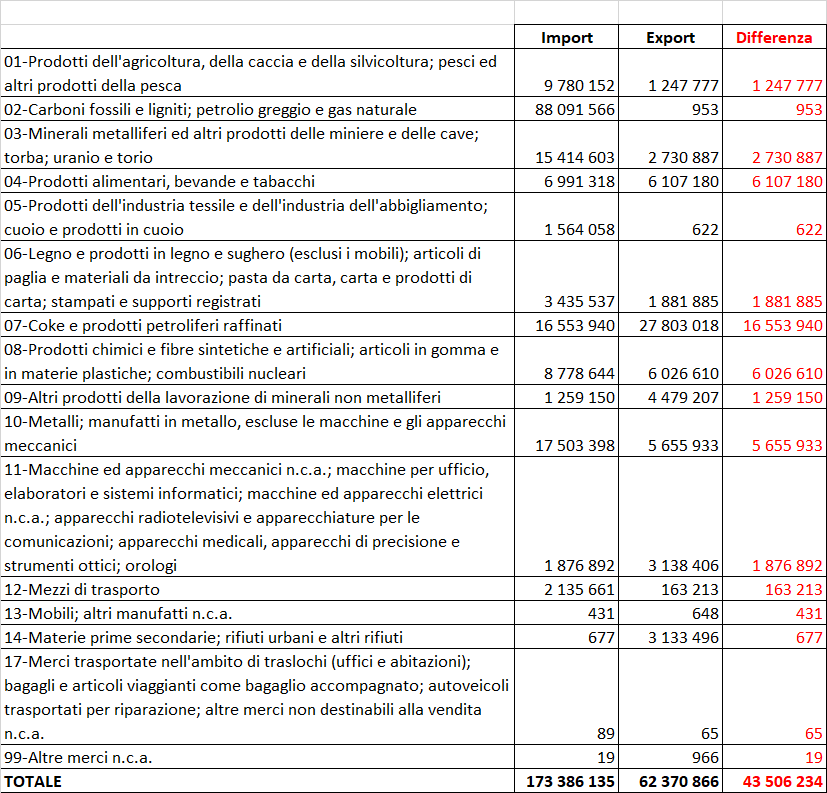

Abbiamo elaborato i dati sopra riportati, calcolando la quantità di merci che avremmo potuto evitare di scambiare con l’estero, tenuto conto della tipologia.

Su un totale di 173 miliardi di importazioni e di 62 miliardi di esportazioni, per un totale di 235 miliardi di merci che hanno viaggiato via mare, ben 43 miliardi, che corrisponde al 18% del totale, erano merci che avremmo potuto evitare di esportare o importare.

Sicuramente se andassimo più nel dettaglio della tipologia di merci, scopriremmo che non si tratta proprio delle stesse merci. Ma certamente una parte importante di questo 18% riguarda merci delle stessa tipologia che, unicamente per ragioni di marketing o di prezzo al dettaglio, partono dall’Italia verso destinazioni estere e che partono da destinazioni estere verso l’Italia, senza aggiungere nulla in quantità e qualità a quanto ciascuno potrebbe produrre a casa propria.

La risultante di queste irrazionali dinamiche dell’attuale economia del libero mercato sono inutili costi di trasporto ed evitabilissime emissioni di CO2 legate a tali trasporti.

Oltre a questo l’importazione di merci di provenienza estera, di prodotti che saremmo perfettamente in grado di fabbricare in Italia ha portato alla distruzione di posti di lavoro in Italia in diversi settori. Pensiamo solo, per fare un esempio, al crollo della produzione di latte (e derivati) causato dalle quote latte dell’Unione Europea o al crollo della produzione tessile causato dall’arrivo di beni d’abbigliamento dalla Cina.

A causa di questo fenomeno molte persone oggi si trovano disoccupate, senza la possibilità di produrre nulla di utile per il proprio paese, essendo anzi un peso di cui la restante parte della popolazione, quella che lavora, deve farsi carico.

Se dal punto di vista unicamente dei prezzi al dettaglio tali merci costano meno di quanto costerebbero se fossero prodotte in Italia, siamo così sicuri che, tenuto conto del costo sociale, ed economico, della disoccupazione prodotta, sia ancora così conveniente?

In sostanza oggi si riducono i prezzi delle merci nei supermercati, ma poi lo Stato deve aumentar le tasse per garantire il sostentamento delle persone disoccupate. E, quando non arriva lo Stato, in genere è la rete familiare a prendersi in carico in mantenimento di quelle persone.

Il risultato è che spendiamo meno per fare la spesa, ma spendiamo più in tasse e donazioni ai familiari bisognosi, per cui il costo finale risulta essere decisamente superiore, e questo senza dare un prezzo alle sofferenze ed alla depressione delle persone che si ritrovano nella disoccupazione.

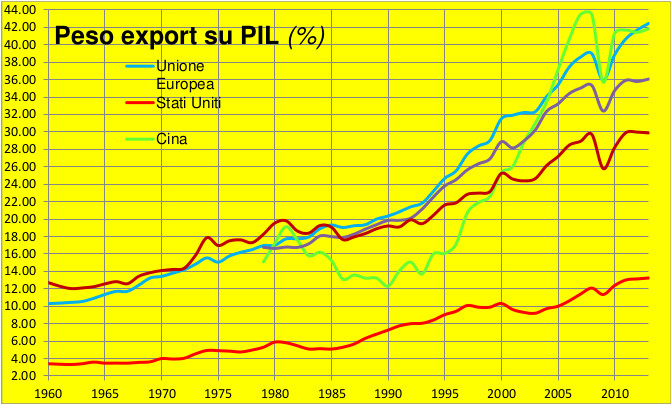

Nello stesso tempo anche noi italiani da anni adottiamo politiche per la riduzione del costo del lavoro, in modo da riuscire ad aumentare le esportazioni di merci verso i paesi esteri. Merci che anch’essi potrebbero benissimo prodursi da soli. In sostanza aumentando le nostre esportazioni andiamo a causare ad altri gli stessi problemi generati in Italia dall’aumento delle importazioni dall’estero.

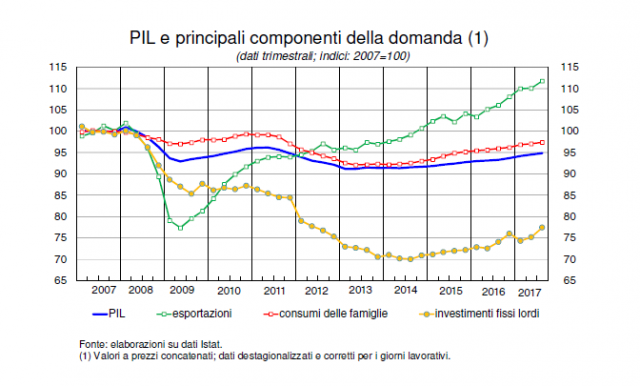

Si noti come per riuscire ad aumentare le nostra quota di esportazioni si sia puntato negli ultimi 10 sulla riduzione dei costi di produzione, tagliando principalmente sugli investimenti e in parte minore sui redditi delle famiglie (rilevabile dall’andamento dei consumi). Questo significa che oggi riusciamo a produrre ad un costo inferiore, ma che, non avendo investito in qualità ed innovazione, domani saremo messi fuori mercato da altri paesi che avranno migliorato la loro produttività grazie agli investimenti. A quel punto dovremo scegliere se ridurre ulteriormente gli investimenti ed i redditi alle famiglie (immaginiamo cosa significherebbe) o se, finalmente, cambiare gli indirizzi dell’economia nazionale.

Si tratta peraltro di indirizzi economici vigenti in tutto il mondo occidentale, in particolare in Europa e in particolare in Germania ed Italia, e perfettamente incarnati dai vari accordi di libero scambio delle merci (WTO, EU, NAFTA, ASEAN, ecc.) e dall’instaurazione dell’euro moneta unica in Europa.

Qualcuno penserà: ma se iniziamo a ridurre le importazioni, come vorrebbe fare Trump negli USA (protezionismo), subiremo le ritorsioni delle nazioni estere, per cui dovremo necessariamente ridurre anche le nostre esportazioni e questo porterà alla distruzione di posti di lavoro in Italia, con aumento della disoccupazione.

Noi rispondiamo invitando a riflettere sul significato concreto delle esportazioni di merci all’estero.

Quando esportiamo merci, cediamo a soggetti esteri dei beni di valore reale: cibo, prodotti manifatturieri, ecc.

I dollari che “guadagniamo” esportando merci sono in realtà solo dei pezzi di carta verde, fabbricati in una tipografia negli USA, oppure sono numeri scritti su dei computer da parte di qualche banca americana. Dopo essere stati creati, questi dollari hanno iniziato a circolare per il mondo. Sono “valuta estera”, ma questo non significa che siano immediatamente convertibili in merci di valore reale. Se una nazione estera si rifiutasse di accettare i nostri dollari o non avesse la capacità di produrre quanto chiediamo, rimarremmo con i nostri pezzi di carta verde in mano, senza poterli utilizzare.

Esportando merci, quindi, non guadagniamo ricchezza reale, ma cediamo ricchezza reale, in cambio di un “diritto potenziale”, certificato dal possesso di valuta estera, di importare in futuro da paesi esteri merci di pari valore nominale.

Se nel mondo si diffondessero delle diverse politiche economiche, con un ritorno al protezionismo, sarebbe come ritrovarci con la patata bollente in mano, senza poterla più cedere ad altri.

Ovvero subiremmo unilateralmente una riduzione delle nostre esportazioni ed avremmo difficoltà a convertire i surplus accumulati in valuta esterna in beni e servizi di valore reale per il bene della nostra economia.

Nel 2017 l’Italia ha avuto un surplus commerciale di 47,5 miliardi di euro. Siamo così sicuri che si tratti di un dato così positivo, come viene decantato da tutti i giornali e telegiornali?

Se, invece, portassimo avanti delle politiche per mantenere la bilancia commerciale in pareggio, avremmo il grande vantaggio di non veder dipendere troppo il nostro destino dalle decisioni di altri.

Potremmo ridurre le esportazioni ed impiegare la stessa forza lavoro a produrre beni e servizi utili per il benessere del nostro paese.

Questo non significa eccedere ed arrivare alla mussoliniana autarchia, ma significa solo governare l’economia del paese con buon senso ed equilibrio.

Il fatto di utilizzare il prezzo finale delle merci come unico criterio di giudizio sulla validità delle operazioni commerciali ci porta ad avere una economia squilibrata, dannosa per l’ambiente e fortemente a rischio per l’occupazione nel paese, quindi per un benessere diffuso.

Solo cambiando politiche economiche, guardando al prezzo delle merci come a solo uno dei fattori da prendere in considerazione, e sapendo guardare anche alle conseguenze sociali ed ambientali delle attività commerciali, potremo realizzare una economia a misura d’uomo, in equilibrio con il pianeta e capace di garantirci un benessere diffuso.

Lascia un commento